「本を出してみたい」「副業に挑戦したい」

でも、「文章が得意じゃない」「出版の手順が分からない」そんなお悩み、ありませんか?

特に、これまで文章や出版に触れてこなかった方にとって、Kindle出版はハードルが高く感じられるかもしれません。

でも大丈夫。

今は、ChatGPTという強力な“相棒”がいます。

今は構成も、本文も、プロンプト次第でAIがサポートしてくれる時代です。

本記事では、実際にChatGPTを活用してKindle出版を経験した著者が、失敗も学びもすべて含めてリアルに解説します。

「何を書けばいいか分からない」「書いても読まれないかも」そんな不安を一つひとつ取り除きながら、最短で“出版という夢”をカタチにする方法を丁寧にお届けします。

- ChatGPTを活用したKindle出版の全ステップがわかる

- 「テーマ選び」「原稿作成」「表紙制作」など実践ノウハウを丁寧に解説

- 実際に出版した体験談を交え、リアルな気づきと反省点を紹介

- 出版後のSNS活用法やレビュー獲得のヒントも満載

- 50代からでも副業として無理なく始められる安心感

Tane

Taneこの記事の一番下に最後まで読んでくれた方のためのプレゼントを準備しています。内容は下記になります。

①Kindle出版の原稿生成GPTs

②①のGPTsで生成した見本原稿(校正していません)

ChatGPTでKindle出版は本当にできるの?

ChatGPTの進化と出版への応用

ここ最近、ChatGPTの進化がすごいですよね。

一昔前のAIでは考えられなかったような、自然で読みやすい文章を一瞬で生成できるようになりました。

そんな中で注目されているのが、ChatGPTを使ってKindle本を出版するという新しいスタイルです。

文章が得意でなくても、構成から本文までAIが助けてくれるので、初心者でも「出版ってできるかも?」と思える時代がやってきました。

副業としての可能性も高く、文章を書く経験がない方でも、ChatGPTの力を借りればチャレンジしやすいのが大きな魅力です。

AIで本が書けるってどういうこと?

「AIで本を書く」なんて聞くと、最初は少しびっくりしますよね。

でも実際は、ChatGPTにうまく「指示(プロンプト)」を出すことで、本の構成や章立て、さらには本文までどんどん提案してくれます。

たとえば「副業で稼ぐ方法について10章構成で本を書いて」とお願いすれば、ちゃんとそれっぽいアウトラインを出してくれますし、各章の本文も自動で生成してくれます。

もちろん、完全に任せっきりではなく、人の手で調整や確認をすることは大切。ですが、ChatGPTを使えば、出版までの作業量がぐんと減るのは間違いありません。

実際に出版した筆者の体験談

私自身が最初に出版した本は「KPIマネジメント」についてでした。

24年の11月にChatGPT活用のスクールに入ったのですが、せっかく学んだ知識を活かそうと思って本業での従業員教育用にKPIに関する資料を作成しました。

「どうせ作るなら、Kindleでも出してみよう」と思ったのがきっかけで、Kindle出版にも取り組みました。

ChatGPTを使って構成を組み立てたり、文章を膨らませたりしながら、意外とスムーズに原稿の完成までたどり着くことができました。

ただ今思えば、需要の調査を全くしていなかったのは失敗でした。

出版後調べたらAmazonでの検索ボリュームは少なく、SNSでの告知もほとんどしていないため、あまり読者がいませんし、レビューもなかなかつかない状態です。

この経験から学んだのは、「目的があること」は素晴らしいけれど、「読まれる」ためには読者目線でのテーマ選びや需要調査が不可欠ということです。

また、SNS等での交流や告知が大事だということも学びました。

副業としてのKindle出版の魅力と可能性

Kindle出版の副業収益モデル

Kindle出版は、初期費用がほとんどかからない副業として注目されています。

Amazonが提供する「KDP(Kindle Direct Publishing)」という仕組みを使えば、自分で書いた電子書籍を誰でも簡単に出版できて、しかも販売価格の最大70%が印税として入ってきます。

たとえば、1冊500円の本を販売して70%の印税を得られた場合、1冊売れるごとに350円が収入になります。

これを1日2冊、1ヶ月で60冊売れば、2万円以上の副収入になる計算です。

もちろん、最初からたくさん売れるわけではありませんが、コツコツ積み重ねることで“資産型の副業”として育てていけるのがKindle出版の大きな魅力です。

また、Kindle unlimitedでゼロ円で読める設定にしておくと、読まれたページ×0.5円弱の印税が入るので収益化のハードルが低いのも魅力です。

50代でもスタートしやすい理由

「今から新しいことを始めるのはちょっと…」と不安に思われる方も多いかもしれません。

でも実は、50代からのKindle出版はむしろ強みになることも多いんです。

というのも、これまでの仕事の経験や人生の知見がそのまま「本のネタ」になるからです。

専門的なスキルやマネジメント経験、趣味の深い話など、若い世代にはない価値あるコンテンツが書ける可能性が高いと思います。

しかも、ChatGPTを活用すれば、ゼロから文章を組み立てる必要はありません。

「話したいこと」さえ決まっていれば、AIが文章化を手伝ってくれるので、文章に苦手意識があっても大丈夫ですよ。

プレゼントの見本原稿はGPTsを使って1hr前後で執筆しました。実際に出版する際は構成等で相当の時間が掛かりますが、粗々の原稿は驚くほど簡単に生成出来てしまいます。

出版テーマの選び方と需要リサーチ

書きたい本と売れる本は違う?

Kindle出版を始めるとき、多くの人が最初に悩むのが「どんなテーマで書けばいいか?」ということです。

自分の好きなこと、得意なことを書きたくなる気持ちはとてもよく分かりますし、それがモチベーションにもなります。

でも副業として「収益化」を目指すなら、読者が求めているテーマを選ぶことがとても大切です。

つまり「書きたい本」と「売れる本」は必ずしも一致しない、ということをあらかじめ意識しておきましょう。

需要があるジャンルや検索されやすいキーワードを選べば、Amazonの検索結果に表示されやすくなり、自然と多くの読者に見てもらえるチャンスが広がります。

無料でできる「売れるテーマ」の見つけ方3選

「Kindle本を出してみたいけど、どんなテーマが売れるのか分からない…」

そんなあなたに向けて、無料でできる需要リサーチの方法を3つご紹介します。

実は、特別なツールがなくても「売れてるテーマ」のヒントはたくさん落ちています。

① Amazonランキングを眺めて「売れ筋ジャンル」を探す

まず最初に見てほしいのは、AmazonのKindleランキングです。

特に「ジャンル別」で上位に入ってる本をチェックするのがポイントです。

たとえば、「自己啓発」「副業」「子育て」など、あなたが気になるカテゴリーを見てみましょう。

人気の本のタイトル、表紙、レビューをざっと見るだけでも「こんなテーマにニーズがあるんだな」と分かります。

タイトルに共通するキーワード(例:「〇〇術」「やめたらラクになる」など)にも注目です。

ジャンル別のランキングを見る際、ジャンルとは全く異なる書籍が上位に来ていることがあります。これはベストセラー獲得対策でライターさんが本の内容と異なるジャンルで出版しているので気にしないでください。

② Amazonの検索窓にキーワードを入れてみる

次は、Amazonの検索窓を活用します。

ここに「副業」や「英語」など、気になる言葉を入れてみてください。

すると、「副業 在宅」「英語 勉強法」など、関連ワード(サジェスト)が自動表示されます。

これはつまり、他の人もよく検索している=関心があるテーマということになります。

ただ、検索数までは知ることができません。

検索する時はシークレットモードを使うと、より一般的な傾向が見やすいです。

③ セラースプライトのキーワードマイニング機能で検索件数をチェック

Kindleのテーマ選びで「キーワードの検索数を知りたい」と思ったら、セラースプライトの「キーワードマイニング」がおすすめです。

このツールは本来、Amazon物販向けのリサーチツールですが、読者がAmazonでどんな言葉を入力しているか?月間の検索数はどの程度か?販売件数はどの程度か?を知るのにめちゃくちゃ役立ちます。

無料版だと制限がありますが、具体的な検索件数を知れるという意味では貴重なツールだと思います。

目次をChatGPTで作る

読者を引き込むタイトルの考え方

Kindle本のタイトルは「本の顔」とも言える大切なポイントです。

どれだけ中身が素晴らしくても、タイトルが地味だったり、伝わりづらかったりすると、読者の目に止まらずスルーされてしまいます。

タイトルを考えるときは、以下のポイントを意識すると効果的です。

- 【誰に向けた本か】が明確に伝わる

- 【得られる結果】がタイトルに含まれている

- 【キーワード】が検索されやすいものになっている

たとえば、「ChatGPTで稼ぐ副業術」よりも、「ChatGPTでゼロから始めるKindle出版|50代からでもできる副業ガイド」の方が、より具体的で読者の心をつかみやすいですよね。

読みやすい章立ては構成で決まる

本の内容を整理するうえで大事なのが「目次(章構成)」です。

読者は最初に目次を見て、「自分が求めている情報がこの本にあるか」を判断することが多いので、分かりやすく・流れのある構成が大切になります。

章立ての基本は、「導入→準備→実践→仕上げ→まとめ」の流れを意識しましょう。

たとえばこのガイドのように、テーマ選定から出版後のマーケティングまで一貫して流れがあると、読者も安心して読み進められます。

また、各章に「悩み」や「疑問」が答えられるようなサブタイトルをつけると、より読者の興味を引きやすくなります。

ChatGPTに構成を考えさせるプロンプト例

「でも、タイトルや構成ってどうやって考えたらいいの?」という方におすすめなのが、ChatGPTを活用したアイデア出しです。

実際に私も、ChatGPTに本の構成を考えてもらいながら執筆を進めました。

以下のようなプロンプトを使うと、目次案を出してくれます。

💬 例:構成を考えてもらうプロンプト

「ChatGPTを使ってKindle本を出版したいと思っています。10章構成で〇〇に関する本のアウトラインを考えてください。」○○の中に書きたいテーマを入れてください。

💬 例:タイトル案を出してもらうプロンプト

「○○に関する、検索されやすいタイトル案を10個ください。」○○の中に書きたいテーマを入れてください。

こういった使い方をすると、AIが具体的かつ実用的な提案をしてくれます。

もちろん、最終的な調整は自分で行う必要がありますが、「ゼロから考える」負担が大きく減るのが嬉しいところです。

ChatGPTで原稿を作成するステップとコツ

一括生成はNG?AI原稿の落とし穴

ChatGPTは本当に便利で頼もしいツールですが、「AIだからこそ気をつけたい落とし穴」もあります。

たとえば、「このテーマで10章分、本文もまとめて全部書いて」といった一括生成をお願いすると、以下のような問題が出ます。

- 話の流れが途中でズレてしまう

- 同じ内容が何度も繰り返される

- 細かい説明や例が省かれてしまう(急に文字数が少なくなる)

これは、ChatGPTの性質上、長い文章を一度に出力すると“記憶”が薄れる(文脈保持が弱まる)ために起こる現象です。

また、一度に生成できる文字数に制限があるので、文字数制限に近づくと急に手を抜いたりします。

せっかくAIに書いてもらっても、「読みづらい…」「なんか浅い…」となってしまってはもったいないですよね。

小見出し単位での生成がベストな理由

読者の皆さんが内容が浅いと感じない程度の本にする場合、章単位で生成しても文字数制約で終わりの方の小見出しの文字数が極端に減少する傾向があります。

そこでおすすめなのが、小見出し単位でChatGPTに生成してもらう方法です。

細かく依頼を分けることで、生成される文章量が減る確率は大幅に低減できます。

具体的なプロンプト例と使い方の工夫

では、実際にどんなふうにChatGPTにお願いすればいいのでしょうか?

ここでは、プロンプトの例をご紹介しますね。

💬 例1:見出し、小見出しの構成を伝えたうえで小見出し毎に生成してもらう

最初に以下のフォームでChatGPTに文章の構成を渡しておきましょう。

以下の見出し、小見出しを記憶してください。

”””

1.見出し

1-1.小見出し

1-2.小見出し

2.見出し

2-1.小見出し

2-2.小見出し

”””そのうえで、「これから指定する小見出しの本文を50代の男性に向けて、初心者でも分かるように詳細に、親しみやすいトーンで生成してください。」「1-1を生成してください。」などと指示するといいでしょう。

小見出し毎の生成に関してはChatGPTが言うことを聞かないケースも多いです。

プレゼントのGPTsでも内部的には小見出し毎に生成を指示していますが、言うことを聞かずに文字数が少なるケースがあります。その場合、文字数が少ないので初心者にも分かるように詳しく説明してください等の追加指示を出しましょう。

💬 例2:具体的な事例を盛り込むように指示

「KPIマネジメントの本を出した筆者の実体験を交えて、“出版テーマ選定の注意点”について説明してください。」

あなたの経験談をChatGPTからインタビュー形式で聞き取らせることもできます。

その場合、文章の構成を記憶させた後、以下のような指示を出しましょう。

記憶してもらった構成で本文を生成する際に文章のオリジナリティを確保するため、文章の構成にあわせて私自身の経験をヒヤリングしてください。そうするとあなた自身の経験を踏まえた記事を生成してくれます。

AIに構成を考えてもらって本文を生成しただけだと、筆者の体験や意見が入っていない個性のない文章になってしまいます。読者の皆さんに読んでいただくためには、プロンプトを工夫して筆者の体験を文章に入れてもらうようにするといいでしょう。

プレゼントのGPTsには体験を文章に織り込む機能を組み込んでいます。

💬 例3:リスト形式で要点をまとめてもらう

「読者に伝わりやすいように、“ChatGPTを使って原稿を小見出し単位で作るメリット”を箇条書きで説明してください。」

初心者の方は、プロンプトをテンプレ化しておくとスムーズに執筆が進められるのでおすすめです。

本文を編集して完成度を高める方法

AI原稿の読みやすさをチェックするコツ

ChatGPTで原稿を作ったあと、大事なのが人の目でしっかり読み直して「整える」作業です。

AIが書いた文章は一見スムーズに読めるようで、よく見ると以下のような点で違和感が出てくることがあります。

- 同じ表現が繰り返されていないか?(です、ます、接続詞等)

- 話の流れがズレていないか?

- 読者目線での説明が不足していないか?

- 曖昧な表現や中途半端な締めくくりになっていないか?

こうした部分を人の視点で見つけて、自分の言葉で補足したり、削ったりすることで、グッと伝わりやすい原稿になります。

読み返すときは「声に出して読む」のもおすすめ。リズムの悪い箇所や違和感に気づきやすくなります。

可能であれば第三者に読んでもらうのが理想です。

当事者は思い込みがあるのでミスに気付きにくいですからね。

Googleドキュメントでの編集がやりやすい理由

編集作業にはGoogleドキュメントを使うのがとっても便利です。

オンラインでどこでも編集できるのはもちろんですが、以下のようなメリットがあります。

- 校正支援ツール(スペル・文法チェック)が自動で動作

- コメント機能で気になる箇所にメモを残せる

- スマホ・PCどちらからでも作業が可能

- 自動保存機能で万が一のミスにも安心

さらに、ChatGPTから生成した原稿をそのままコピー&ペーストして貼り付ければ、レイアウトも崩れにくく、スムーズに編集作業に入れるのも大きな利点です。

読者はスマホで読む方が多いので、Googleドキュメントを使ってスマホで編集するのがおすすめです。

Word形式への変換とKindle出版への対応方法

Kindle出版(KDP)では、最終的にWord形式(.docx)で原稿を提出するのがもっとも推奨されています。

Googleドキュメントで原稿が完成したら、以下の手順で簡単にWord形式に変換しましょう。

【変換手順】

- Googleドキュメントで原稿を開く

- メニューの「ファイル」→「ダウンロード」→「Microsoft Word(.docx)」を選択

- ダウンロードされたWordファイルで目次を挿入

- WordファイルをKDPにアップロード

この形式なら、Kindleリーダーでも崩れにくく、目次の自動生成や改ページなども反映されやすいです。

必要に応じて、KDPのプレビュー機能で仕上がりをチェックしながら、微調整していきましょう。

初回のKindle出版作業は個人コンサルを使うかKindle出版帝国の募集があった際に参加するのがおすすめです。

表紙とA+コンテンツで第一印象を勝ち取る

表紙は「本の顔」──見た目で読者は選ぶ

Kindleストアで本を探しているとき、多くの読者はまず「表紙の印象」で目に留まるかどうかを判断しています。

つまり、表紙が魅力的でないと、どんなに中身が良くても読者の目に届かない可能性が高いです。

だからこそ、表紙づくりは出版プロセスの中でも特に力を入れるべきポイントと言えます。

タイトルや著者名の配置、フォントの選び方、背景画像の印象など、細かい工夫が「読みたくなる本」を作るカギになります。

個人コンサルを受けて表紙を作った体験談

私自身、一冊目のKindle本では個人コンサルの方にアドバイスを受けながら表紙を作成しました。

デザインの基本やレイアウトの見せ方など、自分ひとりでは気づけない視点をもらえたのはとても貴重な体験でした。

ですが、自分一人で表紙を作りプロが作った表紙に負けないくらい売れる自信はないので、今後は外注を使って表紙を作っていくと思います。

そういう意味では最初から外注を使った方が良かったかなと思っています。

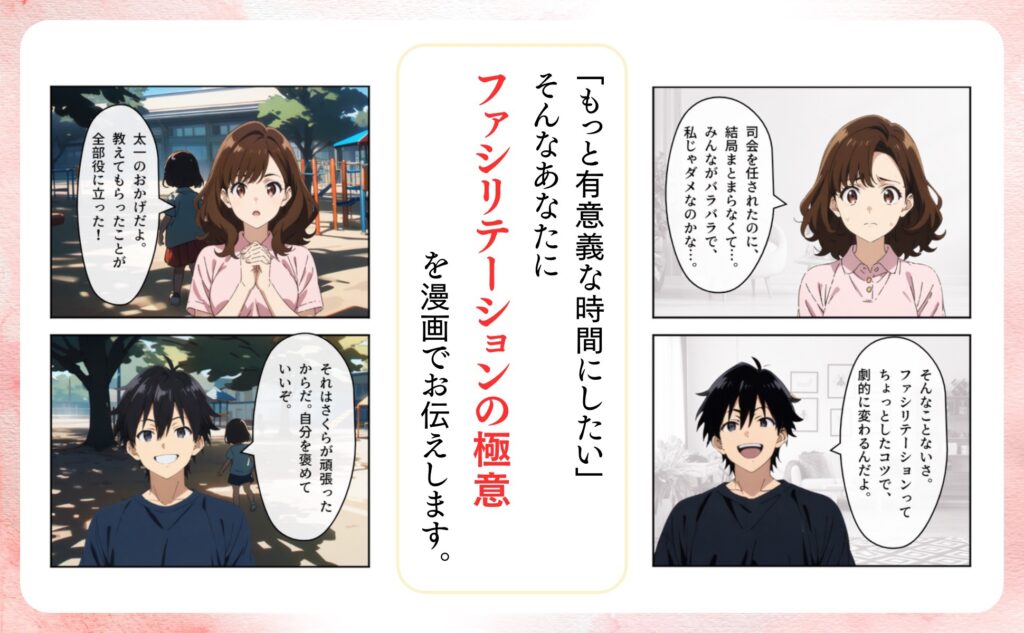

A+コンテンツで本の魅力を最大限に伝える

もうひとつ、Kindle出版で注目してほしいのが「A+コンテンツ」です。

下の図は私が2冊目で出版したファシリテーションに関するAI漫画のA+コンテンツの一部です。

A+コンテンツ、Amazonの販売ページに画像付きで紹介文や著者情報などを掲載できる機能のことで、見た目がパッと華やかになり、読者の印象に残りやすくなります。

A+コンテンツを入れることで、「どんな内容なのか」「誰が書いているのか」が明確になり、購入率がアップする可能性も高まります。

こちらもCanvaなどのツールで作った画像を使って登録するだけなので、ぜひ活用してみてくださいね。

KDPで出版するための準備と手続き

Amazon KDPって何?アカウント作成の手順

Kindle本を出版するには、「Amazon KDP(Kindle Direct Publishing)」という無料のサービスを利用します。

これは、誰でもAmazonの電子書籍ストアに自作の本をアップロードできるプラットフォームで、個人でも法人でも利用可能です。

アカウント作成は以下のステップでとても簡単にできます。

【KDPアカウントの作成手順】

- KDP公式サイト にアクセス

- Amazonアカウントでログイン(または新規作成)

- 「氏名」「住所」「電話番号」などの基本情報を入力

- 銀行口座情報(印税の受け取り用)を登録

- 税務情報(源泉徴収関連)の登録(英語での入力が少しありますが、案内に沿って進めればOK)

この登録が完了すれば、あとは本を作ってアップロードするだけ。

特別な資格や審査は必要ないので、誰でも今すぐ“著者デビュー”できますよ!

KDPの登録は少し複雑なので、このnoteを参照にしましょう。

原稿と表紙のアップロード方法

KDPの管理画面にログインすると、「新しいタイトルを追加」というボタンがあり、ここから出版作業がスタートします。

作業は大きく3ステップに分かれています。

- 本の詳細入力

→ タイトル・著者名・説明文・キーワード・カテゴリーなどを入力します。ここはSEOにも関わる大切なポイントなので、しっかりと考えて記入しましょう。 - 原稿と表紙のアップロード

→ 編集済みのWordファイル(.docx)をアップロードします。

→ 表紙はJPG形式またはPDFでもOK。自作・外注問わず、推奨サイズに合わせてアップしてください。 - 価格と販売地域の設定

→ 価格は自由に設定可能。印税率は「35%」か「70%」を選択できます(70%は条件あり)。

→ 日本だけでなく、海外のAmazonでも販売可能です。

印税35%は他の販路でも販売する方、70%はKindleで販売する方と思っていただければ大丈夫です。通常70%の印税を選択します。

出版完了までの流れとよくあるつまずき

すべての情報とデータがアップロードできたら、「出版」ボタンをクリックすれば完了です。

あとはAmazon側での確認作業が入り、通常は24〜72時間以内に販売開始となります。

ただし、初めての出版では以下のような“つまずきポイント”もよくあります。

- 表紙サイズが合っておらずエラーになる

- 原稿内のリンクや画像が正しく表示されない

- 説明文にNGワードが含まれていて審査に時間がかかる

- 税務情報に不備があり支払い保留になる

こうしたことがないように、KDPのプレビュー機能やヘルプガイドを使って、事前確認をしておくと安心です。

最初はドキドキするかもしれませんが、1冊出してみれば「意外と簡単だったな」と感じられるはずですよ。

出版後にやっておくべきSNS連携とレビュー獲得法

出版して終わりじゃない!大事なのは“その後”の動き

Kindle本を出版したとき、多くの方がついこう思ってしまいます。

「これで終わった!あとは売れるのを待つだけ!」

でも実は、出版したあとの“広め方”こそが、本当に大切なステップなんです。

SNSやブログ、口コミなどを通じて読者との接点をつくることで、読まれる機会が増え、結果的にレビューや売上にもつながっていきます。

せっかく良い本を出しても、知ってもらえなければ存在しないのと同じです。

だからこそ、出版後の行動は計画的に取り組んでいきたいですね。

SNSは出版前から始めるのが成功のカギ

私自身、一冊目の本を出したときにSNSを始めたのは出版後でした。

しかし、そこから気づいたのは、「もっと早く始めておけばよかった!」ということです。

出版前の段階からフォロワーさんに興味を持っていただくことで、出版と同時に行う99円セールで購入していただいたり、レビューいただいたりできる可能性が高まります。

その経験から、2冊目以降は「書き始めた段階からSNSやnoteで経過報告」するようにしました。

具体的にはこんな活動が有効です。

- 制作過程を少しずつ投稿して興味を引く

- 表紙や目次の案を公開してフォロワーさんに意見をもらう

- 出版日をカウントダウンして期待感を高める

こうすることで、自然と読者とのつながりが深まり、「読みたい!」と思ってもらえる状態を作れます。

Kindle出版コミュニティで応援関係を築こう

もうひとつ大切なのが、Kindle出版のコミュニティに参加することです。

出版者同士がつながっている場所では、以下のような“応援文化”があります。

- 相互レビュー(読んだ本に正直な感想を伝える)

- 出版情報のシェア

- プロモーションや出版イベントの協力

私自身も、後からそういったコミュニティの存在を知り、「もっと早く関係を築いておけばよかった」と感じました。

仲間がいるだけで、孤独感も減りますし、ちょっとしたつまずきにもヒントがもらえます。

初心者ほど、まずは応援側に回ること(レビューを書く・拡散する)から始めてみると、自然と関係が深まりますよ。

レビューをもらうための工夫と注意点

Kindleでのレビューは、販売にも信頼にも直結する超重要ポイントです。

「レビューが1件つくだけで売れ方が変わった」という話もよく聞きますし、私も実感しました。

レビューをお願いするには、こんな工夫が効果的です。

- 本の最後に「レビューのお願い」を丁寧に記載

- SNSで「読んでくれた方、感想をいただけたら嬉しいです」と投稿

- 友人・知人に読んでもらい、率直な意見をもらう

- コミュニティの方の本を読みレビューを自分から行っておく

ただし、報酬や特典をつけてレビューを依頼することはNGなので、あくまでも自然な形でお願いするのがポイントです。

「レビューがないと売れない」わけではありませんが、レビューがあると“安心して買える本”になるのは間違いありません。

コツコツと集めていきましょう。

続けることで見えてくる可能性と次へのステップ

一冊目は“練習試合”──経験が財産になる

どんなに準備をしても、やっぱり一冊目は手探りでの挑戦になりますよね。

私自身、KPIマネジメント本で初めて出版を経験しましたが、「もっとこうすればよかった」と思うことがたくさんありました。

でも、実際に出してみたからこそ分かったこと、見えた景色、学べたことが山ほどあります。

うまくいかないことも含めて、すべてが次に活かせる“財産”になる。

そう思うと、たとえ売れなかったとしても、その一歩には大きな意味があります。

ChatGPT出版を継続するためのアイデア

一冊出したあとは、ChatGPTをうまく活用して「シリーズ化」や「横展開」を考えてみるのもおすすめです。

たとえば、

- 同じテーマで「入門編」「実践編」「応用編」と分けてシリーズ展開

- 一冊目の反応をもとに、読者のニーズを掘り下げて新たなテーマへ

- ChatGPTに感想やレビューから新たな企画を考えてもらう

ChatGPTがあるおかげで、構想〜執筆までのスピードが圧倒的に早くなるので、無理なく継続して取り組むことができます。

また、繰り返し出すことで「この人の本なら読んでみよう」というファンも生まれやすくなります。

副業としてKindle出版を育てていく未来

副業と聞くと、「短期間で稼ぐ」「効率よく儲ける」といったイメージを持たれる方も多いかもしれません。

でも、Kindle出版はそれとは少し違っていて、“じっくり育てるタイプの副業”です。

自分の知識や経験を本という形にまとめ、それが少しずつ読まれ、レビューがつき、印税として実を結んでいく。

その積み重ねが、数ヶ月・数年後には大きな資産になっているかもしれません。

「一度出したら終わり」ではなく、「何度も書いて、自分のブランドを育てていく」。

そんな副業のスタイルも、とても心地よいものですよ。

この記事のまとめ

ChatGPTの登場によって、Kindle出版は誰にでも挑戦できる副業になりました。

ただし、「AIが書いてくれるからラク」と思って進めると、思わぬ壁にぶつかることもあります。

大切なのは、「AIをどう使いこなすか」、そして「読者にどう届けるか」を意識すること。

今回の記事では、出版のテーマ選びから原稿作成、表紙や編集、さらには出版後のSNS運用まで、一冊を形にするためのすべてのステップを丁寧に解説してきました。

あなたの知識や経験を必要としている人は、きっといます。

ChatGPTを味方にして、まずは一冊、あなたらしい一歩を踏み出してみませんか。

出版はゴールではなく、あなたの価値を広げる新しいスタートです✨

読者特典

最後まで読んでくださった読者の方にKindleの原稿を生成するGPTsとこのGPTsを使って生成したサンプル原稿をプレゼントします。

このGPTsを使うと、あなたの個人的な経験や考えを織り込んだノウハウ本を短時間で生成するすることができます。

はじめに、おわりに、Kindle登録用の説明文、X投稿用の文章も生成してくれるので、はじめてのKindle出版の助けになると思います。

サンプル原稿を読んで使えると思った方はぜひGPTsを使って感想を聞かせてください。

最後に私がChatGPTの使い方を学んだスクールの記事を下記に掲載します。

自分でGPTsを作れるようになりたいと思った方は下記記事も読んでみてください。

コメント

コメント一覧 (1件)

[…] この時に作ったノウハウ本を生成するGPTsの改良版はこちらの記事で無料公開しています。ノウハウ本からセリフに落とし込むGPTsは現在改良中なので完成したら公開予定です。 […]